基本理念

社会福祉法人見晴学園は、1957年に、児童福祉施設としてスタートしました。

箱根のふもとに建てられた施設には、知的障害のある子どもたちが32人入所、1971年には成人施設「見晴寮」も定員50人で開設されました。

今では「箱根西麓三島野菜」の産地として知られ、「三島スカイウォーク」という日本一長い大吊り橋がある観光地、というイメージもありますが、山の中に隔離されたように建つ障害者施設、という印象もまだまだ残っているかもしれません。

後述の「沿革」にあるように、見晴学園は、時代と共に変化してきました。

県からの要請を受け、障害のある子どもたちが通う小学校、中学校、養護学校の見晴分校ができ、在宅支援事業としてデイサービスや療育相談部門ができるなどの過程を経て、障害のある人たちの成長とともに支援内容を広げ、2003年に児童福祉施設(知的障害児)見晴学園を廃止して、児童施設としての機能を閉じることになりました。

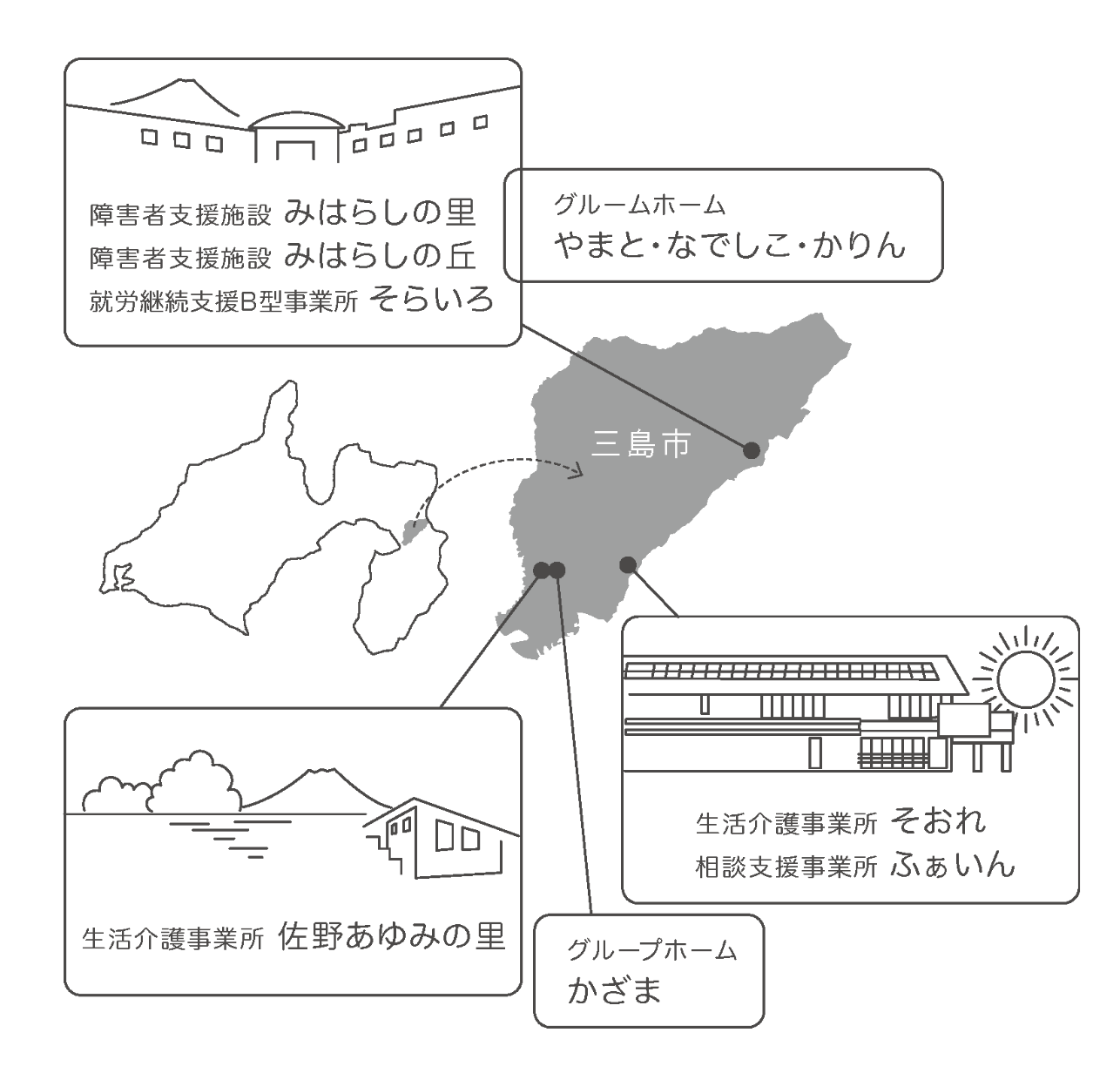

現在は、障害者支援施設(施設入所支援・生活介護)、グループホーム、ショートステイ、生活介護事業所(通所型)、就労継続支援B型事業所、相談支援事業所を運営しています。

基本理念は、

一人ひとりのおもいのために

~共に笑い、共に歩む~

まさに、見晴学園の子どもたちや家族の「おもい」のために、その時代、時代でどんな支援ができるかを考え、共に育ち、共に歩んできた施設です。

ひと昔前には、人里離れたところにしか建てられなかった入所型の障害者支援施設。

最近では、障害のある人も、できる限り生まれ育った地域で、必要な支援を受けながら暮らしていくべきだ、という「地域移行」という考え方が広まってきました。

市街地には、障害者向けグループホームが増えてきています。

確かに、自宅から近い住宅地、市街地で暮らしていける社会のしくみは必要です。

では、市街地から離れた見晴学園は、これからどんな施設になっていけばいいのでしょうか。

正解はわかりません。答えは1つではないと思うのです。

でも、そこに「おもい」がある限り、守るべきところは守り、変わるべきところは変えながら、やはり利用者さんと共に、笑い、歩んでいく施設でありたいのです。

障害のない人たちに、市街地ではなく、山や海の近くで暮らす人たちがいらっしゃるように、障害のある人も、山派、海派がいらっしゃると思います。

生まれ育った家、親元を離れても定期的に会える、人が少ない山や海の近くで暮らす方が落ち着く方もいます。

特に、障害特性により、大きな声を出してしまう人、人が多いと強いストレスを受ける人や、そのご家族が、近所の方に気兼ねなく過ごせる場所も必要で、親の病気や死亡によって、緊急な入所支援を必要とする方もいらっしゃいます。一時的に家族、家庭環境から離れて強度行動障害のパターンを外したい方もいらっしゃいます。

見晴学園には、そんな方たちが安心して過ごせる「居場所」としての使命があります。

箱根のふもとにありますが、三島市という地域の一員です。

市街地以外の地区も含めて「地域」と認識していただけたら、市街地・市民の方々とのつながりを持てるように工夫できたら、広い意味での「地域移行」が実現するのではないでしょうか。

沿革

- 1955

- 児童福祉施設「見晴学園」の設立決議(静岡県東部民生委員常務委員会)

- 1956

- 「見晴学園」設立発起人会開催。佐藤喜作、初代理事長就任

- 1957

- 児童福祉施設「見晴学園」設置・事業開始(定員32人)社会福祉法人に

- 1958

- 園内に三島市立坂小学校・坂中学校見晴分校、開校

- 1960

- 「見晴学園」入所定員52人に

- 1966

- 「見晴学園」入所定員60人に

- 1971

- 知的障害者更生施設「見晴寮」設置・事業開始(定員50人)

- 1972

- 社会福祉法人函翠会に改称

- 1979

- 「見晴寮」入所定員80人に

- 1980

- 三島市立坂小学校見晴分校、錦田中学校見晴分校を静岡県へ移管

静岡県立沼津養護学校見晴分校開校 - 1993

- 東部児童相談所の在宅支援事業、デイサービス及び療育相談部門開設

- 1995

- 絵画療法スタート

- 2001

- 知的障害者グループホーム「カザマホーム」事業開始(定員5人)

- 2002

- 静岡県立沼津養護学校見晴分校閉校

- 2003

- 児童福祉施設(知的障害児)「見晴学園」廃止

知的障害者授産施設「見晴授産園」設置・事業開始(定員入所50人・通所10人) - 2004

- 「見晴授産園」通所定員を20人に

- 2005

- 「見晴寮」建て替え

- 2008

- 社会福祉法人見晴学園に改称

障害者支援施設「みはらしの丘」事業開始

=施設入所支援(定員40人)生活介護(定員60人)・就労継続支援B型(定員20人)・ショートステイ(定員4人)

障害者支援施設「みはらしの里」事業開始

=施設入所支援(定員80人)・生活介護(定員80人)・ショートステイ(定員4人)

ケアホーム「やまと」「なでしこ」「かざま」事業開始 - 2014

- 相談支援事業所「ふぁいん」事業開始

「やまと」「なでしこ」「かざま」ケアホームからグループホームへ名称変更 - 2018

- 生活支援介護事業所「そおれ」(通所定員20人)三島市東大場に設置・事業開始

相談支援事業所「ふぁいん」三島市東大場に事業所移転 - 2019

- グループホーム「かりん」(定員5人)事業開始

- 2023

- 生活介護事業所「佐野あゆみの里」(通所定員30人)三島市より指定管理で事業開始

メッセージ

見晴学園の理事となって4年になります。今回、理事長職を引き継ぐことには、幾ばくかの戸惑いと畏怖の気持ちを抱きました。しかしながら、大先輩である前理事長の後押しをいただき、お引き受けすることになりました。

昨今の急激な少子高齢化、労働人口の減少、デジタル社会への転換など、めまぐるしく変化する社会構造のなか、福祉を取り巻く状況も同様に多くの課題を抱えていることを肌で感じています。

私自身のこれまでの人生、印刷会社の経営者として培ってきた経験を活かして、法人サービスをご利用される方々の「安心」、スタッフの仕事への「やりがい」を膨らませることが、障害福祉サービスを提供する法人の代表者としての役割であると受け止めています。

さて、この「安心」や「やりがい」を膨らませるには、健全で安定した財務管理はもとより、なにより大切なのは、よりよいサービス提供を目指し、共に汗を流す仲間を増やすことだと思っています。福祉は「人がすべて」です。

生活のしづらさのある方々を支える仕事に喜びを感じる感性を根底に携えたチーム、熱い想いと冷静な観察力をもち、利用者ニーズの変化に即応できるスタッフ。そうした人たちと共に、日々丁寧に仕事に取り組むことが、社会福祉法人として求められるサービス体制と法人価値を生み出すことにつながると確信しています。

これからも関わってくださるみなさんの力をお借りしながら、見晴学園の存在が地域にとって、なくてはならないものであるよう取り組み続けますので、応援をお願いいたします。

人がすべてです 理事長 荻野 豊

芸術学部で彫刻を学んだ私が、福祉の世界に飛び込んだのは、「教員免許を生かし、学校で働きながら制作活動を続けられないか?」と、見晴学園を学校だと思い込み面接を受けたのがきっかけという、なんともかっこ悪いプロローグです。

それから、あっという間に30年以上がたってしまいました。

就職当時、運動会ではお弁当を口いっぱいにほおばり、元気にグラウンドを走っていた利用者さんたちも今は70代、80代になり、日々の楽しみ方も変わってきています。それに合わせて支援のあり方も変えてきました。自分らしく楽しく過ごせるよう、絵画療法を始めたのが1995年。利用者さんの感性、表現は、美術を専攻してきた自分でも「うわあ、この人たちにはとてもかなわない! うらやましい感性、才能だ! 絵を描くの辞めたくなるなあ」と衝撃を受けるほどすばらしく、今も日々、感動を与えてくれます。

利用者さんと共に過ごしてきた歳月は、世の中の変化、ニーズの変化などにより、常に私に新たな目標を与え続けてくれました。それは、私自身の生き方を考える大きなヒントにもなっています。こんなにも生きることとは? 人間とは? と悩んだり笑ったり感動したりできる職場はなかなかありません。副理事長という大役を拝命いたしましたが、これからも利用者さんと向き合い、利用者さんと共に、思い出を重ね、見晴学園でのエピローグを誇らしいストーリーにできるよう学ばせてもらいます。

アートで福祉を描く 副理事長 高井 昌弘

施設一覧

見晴学園は、三島市内に、障害者支援施設(入所・生活介護・短期入所〈ショートステイ〉)、就労継続支援B型事業所、グループホーム、生活介護事業所、相談支援事業所を運営しています。

※各施設名をクリックすると、詳細をご覧いただけます。